دليل المحامين في قراءة تقارير الخبرة الفنية في جرائم تقنية المعلومات

مقدمة

خلال السنوات الأخيرة، أصبحت جرائم تقنية المعلومات من أكثر القضايا التي تواجه المحامين والقضاة تعقيدًا، فهي لا تقوم على شهادة الشهود أو أدلة مادية تقليدية، وإنما تعتمد بالأساس على أدلة رقمية دقيقة يصعب على غير المتخصصين فهمها أو تقدير قيمتها. هذه الطبيعة الخاصة فرضت تحديات كبيرة على المحامي، إذ يجد نفسه مضطرًا للتعامل مع تقارير فنية متخصصة تعد في الغالب العمود الفقري لإثبات الاتهام أو نفيه. لذلك توجد حاجة إلى إعداد هذا الدليل الذي يهدف إلى أن يكون عونًا عمليًا للمحامين في فهم طبيعة التقارير الفنية وكيفية قراءتها وتحليلها، وما الذي يجب أن يبحث عنه المحامي داخلها، وكيف يمكنه الطعن عليها أو التشكيك في حجيتها متى شابها قصور أو خالفت الضوابط القانونية.

ولكن يجب الإشارة إلى أن هذا الدليل هو بمثابة مدخل أو مذكّر سريع ولا يذهب إلى أبعد من ذلك، فهو وسيلة أولية لفهم طبيعة قضايا تقنية المعلومات، ولكن يحتاج المحامي إلى تطوير هذا الفهم وترجمته إلى دفوع ومرافعات شفوية أو مكتوبة.

يسعى هذا الدليل إلى الجمع بين الدقة القانونية من جهة والوضوح العملي من جهة أخرى، بحيث يمد المحامي بأدوات واضحة يستخدمها أثناء عمله أمام جهات التحقيق أو في قاعة المحكمة بشكل سريع. يغطي الدليل موضوعات أساسية تبدأ من التعريف بطبيعة التقارير الفنية في قضايا تقنية المعلومات، ثم يوضح كيفية قراءتها بصورة منهجية، مع التركيز على الشروط القانونية والفنية التي يجب أن تتوافر في هذه التقارير حتى تكتسب الحجية أمام القضاء.

كما يميز بين التقارير الفنية وبين محاضر التحريات الشرطية التي تبقى مجرد إجراءات استدلال لا ترقى بذاتها إلى مرتبة الدليل القاطع، قبل أن ينتقل إلى شرح وسائل الطعن المختلفة التي يمكن للمحامي استخدامها، سواء بسبب غموض التقرير أو لمخالفته الضوابط. يوضّح أيضًا الدليل كيف يمكن للمحامي أن يستفيد من القواعد العامة لقانون الإجراءات الجنائية مع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، بما في ذلك الدفع ببطلان الدليل المتولد عن إجراء باطل، أو الدفع بانتفاء صفة مأمور الضبط، أو التمسك بمبدأ الشك لمصلحة المتهم.

استند إعداد هذا الدليل إلى مجموعة من المصادر الرئيسية، في مقدمتها قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، الذي وضع الإطار العام للتجريم والعقاب في نطاق جرائم تقنية المعلومات، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1699 لسنة 2020. تضمنت هذه اللائحة التفاصيل العملية والإجرائية المتعلقة بكيفية جمع الأدلة الرقمية وتحريزها وفحصها، وقيد الخبراء وضمان حجية تقاريرهم أمام القضاء.

بالإضافة إلى ذلك، استند الدليل إلى القواعد العامة الواردة في قانون الإجراءات الجنائية، لاسيما تلك المتعلقة بالضبط والتفتيش وسلطة القاضي في تقدير الدليل الفني. ويتعرض إلى ما رسخته محكمة النقض من مبادئ أساسية، مثل عدم صلاحية التحريات وحدها كدليل إدانة، ووجوب تفسير الشك دائمًا لمصلحة المتهم.

س: ما هو التقرير الفني في جرائم تقنية المعلومات، ومن المسؤول عن إعداده؟

ج: التقرير الفني بشكل عام هو وثيقة رسمية يعدّها خبير تقني أو جهة فنية متخصصة، تتضمن نتائج فحص وتحليل الأدلة الرقمية المتعلقة بجريمة تقنية معلومات. في العادة، يقوم خبراء الأدلة الرقمية بإعداد هذا التقرير. وقد يكون الخبير منتدبًا من جهة التحقيق (النيابة العامة) أو المحكمة بموجب قرار ندب أو تكليف رسمي لفحص أجهزة إلكترونية أو حسابات رقمية أو أي نظام معلوماتي له صلة بالقضية.

ينظّم قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات عمل الخبراء في هذا المجال، حيث عرّف الدليل الرقمي بأنه

“أي معلومات إلكترونية لها قوة أو قيمة ثبوتية مخزنة أو منقولة أو مستخرجة أو مأخوذة من أجهزة الحاسب أو الشبكات المعلوماتية (…) ويمكن تجميعها وتحليلها باستخدام أجهزة أو برامج أو تطبيقات تكنولوجية خاصة”.

كما عرّف الخبرة في نفس القانون بأنها كل عمل يتصل بتقديم المشورة أو الفحص أو المراجعة أو التقييم أو التحليل في مجال تقنية المعلومات. يعني هذا أن التقرير الفني هو نتاج عملية خبرة فنية هدفها شرح الدليل الرقمي بلغة فنية مبسطة لتقديمها إلى جهات التحقيق أو المحكمة.

عادةً ما يحتوي التقرير الفني على وصف للأجهزة أو الوسائط المضبوطة، وإجراءات فحصها، والأدوات البرمجية المستخدمة، والنتائج التي توصل إليها الخبير (مثل وجود ملفات أو مراسلات معينة، أو تحديد هوية المستخدم لجهاز ما، أو توثيق عمليات اختراق أو نشاط الكتروني مشبوه). ويُعد هذا التقرير أحد أهم مكونات الدليل في جرائم تقنية المعلومات، إذ يربط بين البيانات التقنية والجريمة المنظورة.

وينبغي هنا ملاحظة أن إعداد التقرير الفني يتم عن طريق خبراء الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وفقًا للمادة 10 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، التي أوجبت إنشاء سجل للخبراء الفنيين المعتمدين.

س: ما هي أفضل منهجية لقراءة التقرير الفني وتحليله بشكل صحيح؟

ج: قراءة التقرير الفني وتحليله تتطلب من المحامي مزيجًا من الفهم القانوني والأساسيات التقنية. فيما يلي خطوات ونصائح عملية لضمان قراءة فعّالة للتقرير الفني:

قراءة شاملة أولية

ابدأ بقراءة التقرير الفني بالكامل قراءة مبدئية لفهم هيكله العام. تعرف على الأقسام الرئيسية للتقرير (مثل المقدمة التي تشمل البيانات الأساسية للقضية، وصف عملية الضبط، خطوات الفحص والتحليل، النتائج). هذه القراءة تعطي فكرة عامة عن نوع الأدلة الرقمية في القضية (مثلًا: هل هي رسائل بريد إلكتروني، تسجيلات كاميرا مراقبة، ملفات حاسوب، سجل مكالمات، حسابات مواقع تواصل اجتماعي، إلخ).

تحديد النقاط الفنية الهامة

أثناء القراءة التفصيلية للتقرير، حدد العناصر الفنية الجوهرية. على سبيل المثال، انتبه إلى:

- اتساق التواريخ والأزمنة المذكورة مع زمن وقوع الجريمة.

- المكان الذي تم فيه عملية تحريز أو الوصول إلى الدليل.

- اسم الجهة والشخص الذي قام بعملية فحص الدليل.

- فرّق بين جهة تحريز الدليل وجهة فحصه لأنه قد تكون جهتان مختلفتان ولكل منهما آليات عمل مختلفة.

- المواقع الإلكترونية أو عناوين IP الواردة في التقرير.

- الأجهزة أو الحسابات المضبوطة، مثل هاتف محمول محدد أو حاسوب شخصي أو خادم إلكتروني. الهدف من ذلك أن تكون البيانات واضحة ومميزة للأجهزة المضبوطة ويمكن مناظرتها فيما بعد.

- نوع البرامج والأدوات التي استُخدمت لتحليل البيانات.

- نتائج الفحص (مثل العثور على صور أو رسائل معينة)، وربط النتائج بالمتهم.

- الربط بين الدليل والجريمة المرتكبة: إذا ذكر التقرير “العثور على ملف مشفر” أو “تحليل سجلات النظام (Logs)”، فهل أوضح الخبير معنى ذلك وعلاقته بالجريمة.

مراجعة منهجية الفحص التقني

راجع كيف قام الخبير بعملية الفحص. لذا اطرح على نفسك هذه الأسئلة أثناء قراءة التقرير:

- هل قام الخبير بأخذ نسخة رقمية طبق الأصل من الجهاز (Image)؟

- هل استخدم تقنية مانع الكتابة (Write Blocker) لمنع العبث بالبيانات أثناء الفحص؟

- هل تم توثيق قيمة الهاش (Hash) لتأكيد مطابقة النسخة للأصل؟

هذه الأمور مؤشر على سلامة المنهجية. فإذا وجّد نقصًا، مثل عدم ذكر استخدام أدوات حماية البيانات من التغيير، قد يكون هذا مدخلًا للطعن في موثوقية النتائج والتقرير.

التحقق من معقولية التقرير

تأكد من عدم وجود تناقضات بالتقرير؛ فيجب أن تكون النتائج التي وصل إليها الخبير منطقية ومتماسكة مع البيانات المعروضة. على سبيل المثال، إذا ذكر التقرير العثور على دليل إدانة (كصورة أو رسالة) من هاتف المتهم، تحقق إذا ما كان الخبير أوضح كيف تأكد من أن الهاتف يخص المتهم وأن هذه البيانات تعود له، مثلاً عبر رقم تسلسلي للهاتف أو حساب معرف user account. في حال وجود أي استنتاج غير مدعوم بشكل كافٍ داخل التقرير، دوّن ذلك كتحفظ للتشكيك في صحة التقرير. ربما يكون التحفظ غير جوهري ولا ينتهي إلى بطلان التقرير، ولكن يمكن أن تتضافر التحفظات والدفوع مع بعضها لتؤثر في عقيدة القاضي.

مقارنة التقرير بالأوراق الأخرى

قارن محتوى التقرير الفني مع محاضر الضبط والتحريات وغيرها من الأدلة لاستنتاج مدى اتساق التقرير مع ما ورد في محضر التحريات أو أقوال الشهود. على سبيل المثال، إذا ذكر محضر الشرطة أن المتهم أرسل رسائل تهديد عبر البريد الإلكتروني بتاريخ معين، فابحث في التقرير الفني عن دليل يثبت وجود هذه الرسائل على جهاز المتهم أو في حسابه بنفس التاريخ. إن وجدت تناقضًا – كأن يقول التقرير إنه لم يتم العثور على شيء أو تم العثور على شيء مختلف – فهذا مهم جدًا للدفاع.

الاستعانة بخبير استشاري إذا لزم الأمر

لم ينظّم قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات صراحة إمكانية الاستعانة بخبراء مستقلين، لكنه أيضًا لم يمنع هذا. في هذا السياق، يمكن الاستعانة بالقواعد العامة المنصوص عليها بقانون الإجراءات الجنائية، وخاصة المادة 88 وما بعدها، والتي تنص على أن “للمتهم أن يستعين بخبير استشاري ويطلب تمكينه من الاطلاع على الأوراق وسائر ما سبق تقديمه للخبير المعين من قبل القاضي، على ألا يترتب على ذلك تأخير السير في الدعوى”.

تكمن أهمية هذا الحق في أن التقارير الفنية قد تحتوي على مصطلحات تقنية متخصصة أو غيرها من التعقيدات التي يصعب على المحامي فهمها أو إثبات خطأها. إذا واجهت صعوبة في فهم جزء تقني لا تتردد في الاستعانة بخبير تقني استشاري (غير الخبير الرسمي للقضية) لتوضيح تلك النقاط بلغة مبسطة. هذه المراجعة التقنية قد تكشف أخطاء خفية أو تفسيرات بديلة للبيانات.

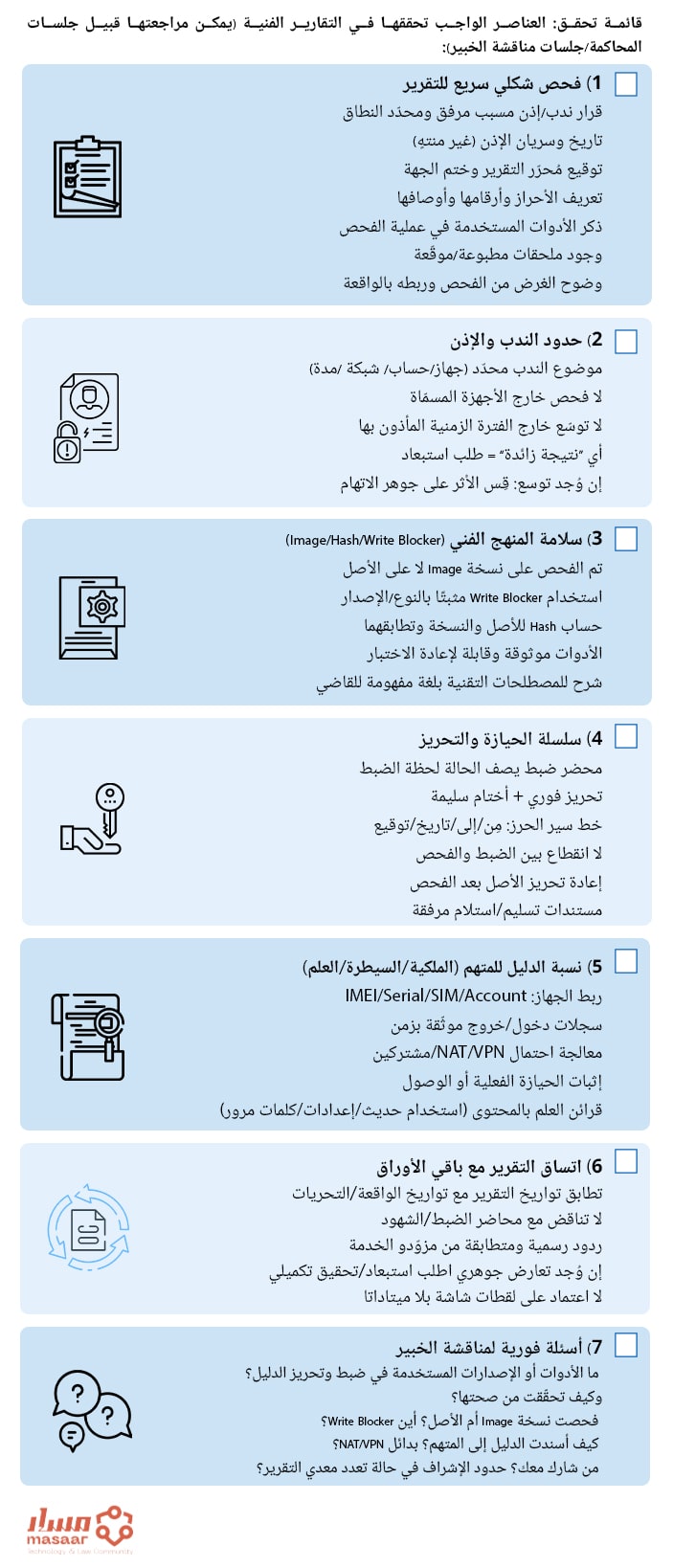

س: ما الشروط القانونية والإجرائية الواجب توافرها في التقرير الفني لاكتساب الحجية أمام القضاء؟

ج: منح قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الدليل الرقمي حجية الأدلة الجنائية المادية في الإثبات الجنائي شريطة استيفاء ضوابط محددة، وفصّلت اللائحة التنفيذية للقانون هذه الشروط بشكل واضح. فيما يلي أهم الشروط القانونية والإجرائية التي يجب أن تتوافر في التقرير الفني والأدلة الرقمية حتى يعتد بها القضاء:

سلامة جمع الأدلة ومنع التلاعب

يجب أن تُجمع الأدلة الرقمية أو يتم الحصول عليها أو استخراجها باستخدام تقنيات تضمن عدم تغيير أو حذف أو تعديل البيانات والمعلومات أثناء الفحص. أي وسيلة فنية تُستخدم لفحص الأجهزة يجب ألا تؤثر على محتواها الأصلي. على سبيل المثال، تقنية تثبيت الأدلة (Write Blocker) وتقنية حساب البصمة الرقمية (Hash) للملفات هي أدوات مذكورة صراحة كأمثلة لتحقيق هذا الشرط. يهدف ذلك إلى ضمان أن البيانات المعروضة في التقرير مطابقة تمامًا لما كان مخزنًا على الجهاز الأصلي دون عبث. إذا افتقر التقرير إلى بيان هذه الإجراءات الوقائية (كعدم ذكر أنه استخدم أدوات لحماية البيانات من التغيير)، فيمكن التشكيك في سلامة الدليل.

صلة الدليل بالواقعة وحدود الأمر القضائي

يُشترط أن تكون الأدلة الرقمية ذات صلة مباشرة بالواقعة محل التحقيق وفي إطار نطاق الأمر الصادر من جهة التحقيق أو المحكمة. يعني هذا أن الخبير الفني أو مأمور الضبط يجب أن يلتزم بنطاق التفويض الممنوح له. فإذا صدر إذن من النيابة بتفتيش هاتف المتهم بحثًا عن رسائل تهديد تخص واقعة معينة، فلا يصح أن يتوسع الفحص إلى ملفات شخصية أخرى لا علاقة لها بالتهديد موضوع التحقيق. أي دليل رقمي يتم جمعه خارج حدود الندب أو الأمر القضائي يعتبر متجاوزًا للنطاق وقد تفقد معه الأدلة حجيتها لعدم مشروعية إجراءات جمعها.

شخص مختص قام بجمع وفحص الأدلة

يجب أن يُجمع ويُفحص الدليل الرقمي بواسطة شخص مؤهل ومختص قانونًا. تشترط اللائحة التنفيذية أن يقوم بذلك مأمور ضبط قضائي مخوّل بالتعامل مع هذه النوعية من الأدلة، مثل الضباط الحاصلين على صفة الضبطية القضائية وفقًا للمادة 5 من القانون أو خبير أو متخصص منتدب من جهة التحقيق أو المحكمة. هذا الشرط يكفل أن من يتعامل مع الدليل الرقمي لديه الدراية التقنية اللازمة والسلطة القانونية. كما توجب اللائحة أن يُبيَّن في محضر الضبط أو التقرير الفني نوع ومواصفات البرامج والأدوات والأجهزة التي تم استخدامها في الفحص.

توثيق حالة الدليل الأصلي إذا فُحص مباشرةً

الأصل أن يتم فحص نسخة طبق الأصل من الدليل الرقمي للحفاظ على الأصل. لكن إذا تعذّر أخذ نسخة وعدم إمكانية التحفظ على الجهاز الأصلي لأي سبب، يجوز فحص الأصل مباشرة مع ضرورة إثبات ذلك في المحضر أو التقرير. ويجب أن يكون هذا الاستثناء مبررًا ومدونًا بوضوح، وإلا يمكن للمحامي المجادلة بأن فحص الأصل دون مسوغ قد يثير شكًا حول إمكانية تغيّره أثناء الفحص.

محضر توثيق إجراءات ضبط الدليل

ينبغي توثيق كل خطوات التعامل مع الدليل الرقمي في محضر إجراءات مستقل قبل البدء في الفحص. يتضمن ذلك توثيق مكان ضبط الدليل، وكيفية حفظه، ومكان فحصه، ومواصفاته. الهدف هنا هو إثبات سلسلة الحيازة، أي مسار انتقال الدليل من لحظة ضبطه إلى تخزينه ثم فحصه. وجود هذه السلسلة الموثقة يضمن للمحكمة عدم احتمال العبث أو الاستبدال. فإذا لم يكن هناك محضر إجراءات يبين نقل وتحريز الدليل الرقمي بشكل سليم، فقد يجادل الدفاع ببطلان إجراءات الضبط وانقطاع رابطة الثقة بالدليل.

توصيف محتوى الدليل الرقمي وطباعته

تنص اللائحة التنفيذية في المادة 10 على وجوب توصيف وتوثيق الدليل الرقمي عن طريق طباعة أو تصوير محتواه بطريقة مرئية (ورقية أو رقمية)، واعتماد هذه النسخ بتوقيع من قام بالإجراء. يجب تدوين بيانات مهمة على كل نسخة مطبوعة أو مصورة، مثل التاريخ والوقت، واسم وتوقيع القائم بالطباعة أو التصوير، ونظام التشغيل و إصداره، والبرنامج المستعمل في إعداد النسخة، وتفاصيل محتوى الدليل وبيانات الأجهزة والبرامج المستخدمة. هذه التفاصيل تضمن أن أي مخرجات ورقية تُعرض أمام المحكمة تكون مطابقة للأصل الرقمي ويمكن الوثوق بها. غياب مثل هذه التواقيع أو البيانات يفتح باب الشك في موثوقية المستندات المستخرجة.

في حالة تحقق جميع الشروط أعلاه مجتمعة، يكتسب التقرير الفني قوته القانونية كدليل إثبات. وأي إخلال بأي شرط منها قد يكون مسوغًا للطعن في حجية التقرير. على سبيل المثال، إذا تبين أن من أجرى الفحص ليس لديه صفة مأمور ضبط قضائي متخصص، أو أن الإجراءات تمت دون أمر قضائي مسبب، فإن الدفاع يستطيع الدفع بعدم توافر الضوابط القانونية لاستعمال هذا التقرير كدليل معتبر. وقد أكد أحد الأحكام الحديثة أن الأدلة الرقمية لا يُعتد بها ما لم يثبت احترام الضوابط القانونية والفنية المنصوص عليها، مما يعني أن المحكمة الجنائية لن تطمئن إلى الدليل الرقمي الناقص الضوابط. لذا على المحامي التأكد من استيفاء التقرير الفني لكل هذه المتطلبات أو إثارة غياب أي منها لصالح موكله.

س: ما الفرق بين التقارير الفنية ومحاضر التحريات الشرطية من حيث الحجية القانونية؟

ج: هناك اختلاف جوهري في الحجية بين التقرير الفني (تقرير الخبير) وبين محاضر التحريات التي يحررها ضباط الشرطة. ويمكن إيجاز الفرق في النقاط التالية:

التقرير الفني كدليل مباشر

التقرير الفني يعدّه خبير تقني غالبًا بناء على تكليف رسمي، ويتضمن أدلة موضوعية مستمدة من أجهزة أو بيانات رقمية (مثل العثور على رسائل إلكترونية، تتبع مصدر إلكتروني، تحليل سجل المكالمات… إلخ). تتعامل المحكمة مع هذا التقرير باعتباره رأيًا فنيًا مبنيًا على أدلة رقمية ملموسة يمكن التحقق منها؛ فهو بمثابة شهادة خبير عن واقعة مادية ذات وجود فعلي. ومن ثمّ، يكتسب التقرير وزنًا معتبرًا في الإثبات متى استوفى الشروط القانونية والفنية المقررة لصحة إجراءات جمع الأدلة وفحصها.

محضر التحريات دلالة تستوجب الدعم

محضر التحريات هو تقرير يكتبه مأمور الضبط (الشرطة)، يتضمن ما جمعه من معلومات واستدلالات حول الواقعة قبل الحصول على أدلة يقينية. التحريات في القانون المصري تعتبر مجرد استدلال يدعم الاتهام، لكنها ليست دليلاً قطعيًا ولا ترقى بنفسها إلى مرتبة الدليل الكامل للإدانة. محكمة النقض المصرية قررت مرارًا أن تحريات الشرطة وحدها لا تصلح لأن تكون دليلًا وحيدًا على ثبوت التهمة، فهي تعبر عن شكوك أو رأي تحليلي لمجرى التحريات ويجب أن تعززها أدلة أخرى.

“وإن كان الأصل أن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على التحريات باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة طالما أنها كانت

مطروحة على بساط البحث إلا أنها لا تصلح وحدها لأن تكون قرينة معينة أو دليلاً أساسياً على ثبوت التهمة. وإذ كانت المحكمة قد جعلت أساس اقتناعها رأي مجرى التحريات، ولم يورد حكمها أيه شواهد أو قرائن تؤدي بطريق اللزوم إلى ثبوت مقارفة الطاعنين لواقعة قتل المجني عليه فإن تدليل الحكم يكون غير سائغ وقاصرًا عن حمل قضائه”.1

لذلك فوظيفة محضر التحريات الأساسية هي تهيئة مسار التحقيق والإرشاد إلى مواضع الدليل، وليس إثبات الجريمة بشكل حاسم.

القيمة الإثباتية أمام المحكمة

في حالة استيفاء التقرير الفني للضوابط يمكن أن يكون دليلًا مباشرًا تعتمد عليه المحكمة. على سبيل المثال، تقرير خبير يثبت أن الحساب الإلكتروني المستخدم في الجريمة يعود للمتهم، أو أن حاسوب المتهم يحوي المواد غير المشروعة محل التجريم. أما التحريات الشرطية فتبقى في مرتبة أدنى؛ يستطيع القاضي الجنائي الأخذ بها لتعضيد أدلة أخرى، لكن لا يجب أن يقتصر الاتهام على التحريات فقط دون دعم.

منهج التقييم القضائي

يملك القاضي الجنائي سلطة تقديرية في تقييم كل من التقرير الفني والتحريات. بالنسبة للتقرير الفني، يتعين على القاضي تمحيصه فنيًا والتأكد من أن الخبير اتبع المنهج العلمي والضوابط الإجرائية القانونية والتزم حدود ندبه قبل الإذعان لنتيجته. أما التحريات، فينظر القاضي إلى مدى جدّيتها و معقوليتها واستنادها إلى مصادر معروفة. إن كانت التحريات عامة أو مجهولة المصدر أو مبالغ فيها بدون دعم، فهي عرضة للطرح جانبًا.

لذا، فإن ما ينتهي إليه التقرير من نتيجة تعد دليلًا فنيًا معتبرًا، مثل البصمة أو تقرير الطب الشرعي في الجرائم التقليدية، متى كان سليم الإجراءات. في حين أن محضر التحريات هو مجرد مفتاح لباب التحقيق ينبغي تدعيمه. الأول له حجية أقوى بشرط سلامته لأنه نتاج تحليل علمي لمادة ملموسة، بينما الثاني حجّيته محدودة – فهو مجرد دلالة لا ترتقي إلى الدليل إلا إذا عززتها أدلة أخرى.

وبالتالي على المحامي ألا يخلط بينهما

فيجادل دائمًا بأن التحريات ولو تضمنت اتهامات خطيرة لا تكفي وحدها، ويطالب بإبراز دليل فني داعم أو تقرير خبير يؤكدها. وفي الوقت نفسه، يتعامل بحذر مع التقارير الفنية، لأنها إن كانت مستوفية فقد تكون سند إدانة قوي يجب نقضه أو إضعافه إن أمكن.

نموذج لتقرير فحص فني (تحريات فنية) صادر عن الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية

نموذج لمحضر تحريات صادر عن الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية

س: كيف يتحقق المحامي من صفة محرر التقرير الفني ومدى التزامه بحدود الندب أو التكليف؟

ج: للتحقق من صفة محرر التقرير الفني والتزامه بحدود الندب أو التكليف، ينبغي على المحامي اتباع الخطوات وإجراء التحريات التالية:

مراجعة قرار الندب أو الإحالة

في ملفات القضايا التقنية، غالبًا ما يوجد قرار صادر من النيابة العامة بندب خبير معين أو تكليف جهة فنية، مثل إدارة المساعدات الفنية بوزارة الداخلية أو خبراء وزارة العدل أو الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، لفحص الأجهزة الرقمية المضبوطة. على المحامي طلب صورة من هذا القرار ومراجعته بعناية، فينبغي أن يتضمن اسم الخبير أو الوحدة الفنية المكلفة، ونطاق المهمة المكلف بها.

التحقق من هوية وخبرة محرر التقرير

بمجرد معرفة اسم الشخص الذي أعد التقرير الفني يجب أيضًا التحقق من صفته. هل هو ضابط شرطة ضمن إدارة مكافحة جرائم تقنية المعلومات، أم خبير من قسم الأدلة الجنائية الرقمية، أم خبير من خارج الجهات الرسمية مقيد ضمن سجل خبراء الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أو وزارة العدل. فقد أجاز قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات منح صفة مأمور الضبط القضائي للعاملين بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أو غيرهم ممن تحددها جهات الأمن القومي.

لذلك، إذا كان محرر التقرير ضابطًا، تأكد من أنه من بين من مُنحوا هذه الصفة بقرار من وزير العدل. أما إذا كان خبيرًا منتدبًا من جهة التحقيق أو المحكمة، فتحقّق من أنه مؤهل ومقيد رسميًا في سجل الخبراء المختصين. وأخيرًا، لا تتردد في الاستفسار عن صفته في جلسة المحاكمة؛ فذلك قد يلفت نظر القاضي إلى ضرورة مراجعة التقرير الفني بمزيد من الدقة والتحقق.

مطابقة التقرير مع قرار التكليف

على المحامي أن يقارن محتوى التقرير الفني بما ورد في قرار الندب أو التكليف الصادر للخبير. فقد يكون نطاق الندب محددًا بدقة، كأن يُطلب من الخبير مثلًا: “فحص الحاسب المضبوط لبيان ما إذا كان يحتوي على البرمجيات غير المشروعة موضوع الاتهام.” عندئذ، يجب أن يقتصر التقرير على هذا النطاق فقط. فإذا لاحظت أن الخبير توسّع في الفحص، كأن تناول أجهزة أو حسابات لم يشملها قرار الندب، أو أبدى رأيًا في وقائع لا تتعلق بموضوع التكليف، فإن ذلك يُعد تجاوزًا صريحًا لحدود الندب.

في مثل هذه الحالة، يمكن الدفع أمام المحكمة أن التقرير تطرق لما لا يدخل ضمن تكليفه، وبالتالي لا يصح الاعتداد بتلك الأجزاء الزائدة. فقد حددت المادة 9 من اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات عدة شروط لتكتسب الأدلة الرقمية قيمة وحجية الأدلة الجنائية المادية في الإثبات الجنائى. وتضمنت الشروط أن تكون الأدلة الرقمية ذات صلة بالواقعة وفى إطار الموضوع المطلوب إثباته أو نفيه، وفقـًا لنطاق قرار جهة التحقيق أو المحكمة المختصة. لذلك، فإن تجاوز هذا النطاق يجعل جزءًا من التقرير باطلاً في حجيته، ولا يجوز للمحكمة أن تبني عليه حكمها.

مراجعة اعتماد التقرير وتوقيعه

ينبغي أن يكون التقرير الفني موقعًا من مُعدّه ومؤرخًا. تحقق من أن التقرير مختوم بختم الجهة الصادر منها، فوجود الختم والتوقيع الرسمي يدل على أن من أعده يحمل الصفة الرسمية المطلوبة. أما إن كان التقرير مجرد أوراق مطبوعة بلا توقيع أو ختم رسمي فهذا قد يشكك في صحته. وفي حالة غياب التوقيع أو الشهود على إجراءات الخبير يمكنك إثارة مسألة انعدام الشكلية المقررة قانونًا للتقارير.

سؤال/ مناقشة الخبير في الجلسة عند اللزوم

إذا راود المحامي شك في صفة الخبير أو مدى التزامه بالمهمة فيحق له طلب استدعاءه لمناقشته حول صفته وإجراءات عمله. المحكمة تملك سلطة طلب حضور الخبير إذا رأت ذلك ضروريًا، كما أن للمتهم ودفاعه حق طلب مناقشة الخبير بشأن تقريره. من خلال الأسئلة الموجهة للخبير أمام المحكمة يمكن التأكد: هل هو بالفعل من أجرى الفحص أو استعان بمعاونين، هل التزم بالحدود الموضحة له أم قام باجتهادات خارج التفويض؟ إجابات الخبير قد تدعم دفوعك أو تكشف ثغرات إضافية.

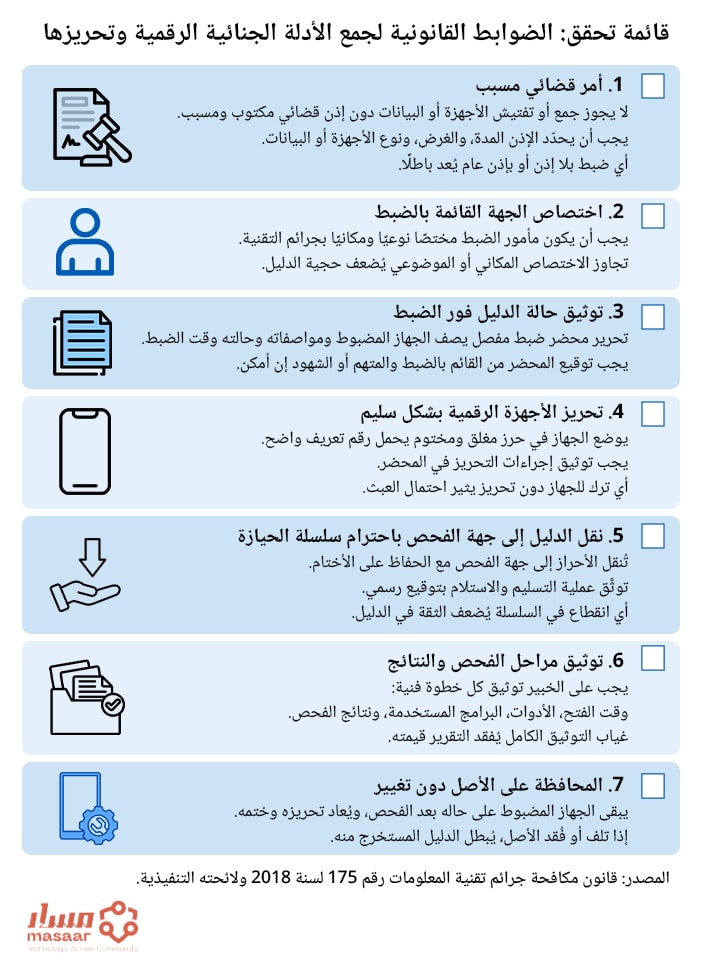

س: ما الضوابط المفروضة على جمع الأدلة الرقمية وتحريزها قانونيًا؟

ج: جمع الأدلة الرقمية وتحريزها يخضع لمجموعة من الضوابط الإجرائية لضمان سلامة الدليل الرقمي وحمايته من التغيير. فيما يلي أبرز هذه الضوابط وفقًا لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات ولائحته التنفيذية، والتي يجب على المحامي الإلمام بها والتأكد من اتباعها في كل قضية تخص تقنية المعلومات:

وجود أمر قضائي مسبب لجمع الأدلة

كقاعدة عامة، لا يجوز ضبط أو تفتيش الأجهزة الرقمية أو البيانات إلا بأمر قضائي مسبّب من جهة التحقيق المختصة. المادة 6 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات تشترط أن تصدر جهة التحقيق أمرًا مسببًا لمدة 30 يومًا قابلة للتجديد مرة واحدة لمأمور الضبط القضائي المختص للقيام بإجراءات ضبط أو نسخ أو جمع أو التحفظ على البيانات والمعلومات أو أجهزة الحاسب أو أنظمة المعلومات.

يعني هذا أنه قبل جمع أي دليل رقمي (هاتف، حاسوب، أقراص تخزين)، يجب أن يكون هناك إذن تفتيش وضبط مكتوب يحدد ما المطلوب وسببه. على المحامي طلب الإطلاع على هذا الأمر والتأكد من وجوده وصحته. إذا لم يوجد أمر أو كان الأمر عامًا وغير محدد أو صدر عن جهة غير مختصة، فإن الدليل الرقمي المجموع يكون قابلًا للإبطال قانونًا لمخالفته إجراءات الضبط.

اختصاص جهة الضبط وحدود المكان

يجب أن يكون مأمور الضبط الذي جمع الدليل الرقمي مختصًا مكانًا ونوعًا. بمعنى، إذا كان الضبط تم من قبل ضابط، فيجب أن يكون من ضمن من خوّلوا صفة الضبط القضائي في جرائم تقنية المعلومات وفق المادة 5 من القانون وفي دائرة اختصاصه المكاني للجريمة. مثلاً، إذا قام بتحريز الدليل الرقمي ضابط من إدارة ليست معنية بجرائم الحاسوب أو من محافظة لا تغطيها ولاية القضية، فقد يثير ذلك دفوع انتفاء الصفة أو عدم الاختصاص. كذلك، حدود المكان الواردة في إذن التفتيش مهمة: إن كان الإذن مقصورًا على تفتيش منزل المتهم وضبط حاسوبه، ثم امتد الضبط ليشمل حاسوبًا في مكان عمله دون إذن جديد، يعد ذلك تجاوزًا في المكان أو الحدود الجغرافية.

توثيق حالة الدليل الرقمي فور ضبطه

عند ضبط جهاز إلكتروني أو وسيلة تخزين، يجب تحرير محضر ضبط مفصل يصف الحالة الأصلية للدليل وقت الضبط دون تراخي زمني في التوثيق. يتضمن المحضر عادةً: نوع الجهاز ورقمه أو مواصفاته (مثال: هاتف آيفون أسود 64 جيجا يحمل رقم تسلسلي كذا)، مكان العثور عليه (مثلاً غرفة نوم المتهم أو سيارته)، حالة الجهاز وقت الضبط (كان مفتوحًا أو مغلقًا، يعمل أم لا، موصول بشبكة أم لا)، وأيضًا الإجراءات الأولية للحفاظ عليه (مثل وضعه في مظروف مختوم، أو غلقه بطريقة معينة). تمنع هذه التفاصيل أي ادعاء بتغيير الجهاز أو المحتوى لاحقًا. على المحامي مراجعة هذا المحضر والتأكد من أنه تم بساعة وتاريخ الضبط، وموقع عليه من القائم بالضبط والمتهم أو شهود إن أمكن.

تحريز الأجهزة الرقمية بشكل سليم

تحريز الدليل الرقمي يعني وضعه في حرز (مظروف أو صندوق) مغلق وتأمينه لضمان عدم العبث. الضوابط تقتضي وضع الجهاز المضبوط في وعاء محكم (كيس أدلة مختوم بالشمع الأحمر أو بأختام خاصة) فور الأنتهاء من ضبطه، ووضع علامة تعريف (رقم الحرز) عليه، وإثبات ذلك في محضر التحريز. إذا كان الجهاز يعمل أثناء الضبط، يُفضل – إن أمكن فنيًا – إغلاقه بطريقة آمنة (لتجنب تغيّر البيانات) قبل تحريزه.

أي وسيط تخزين (فلاشة، قرص صلب، هاتف) يجب أن يُغلق بعلامة لا يمكن فتحها إلا بكسرها، لضمان اكتشاف أي محاولة فتح غير شرعية، ويجب أن يصف محضر التحريز هذه العملية. إذا لم يتم تحريز الجهاز بشكل صحيح (مثلًا تُرك بدون ختم أو بقي بحوزة الضابط فترة دون تحريز)، فهذا خلل جسيم. يحق للمحامي أن يستفسر دائمًا: أين كان الجهاز من لحظة ضبطه حتى تسليمه للخبير؟ هل كان في حرز مختوم أم لا؟ غياب الإجابة الواضحة يعني إمكان الطعن بالتلاعب.

نقل الدليل إلى جهة الفحص باحترام السلسلة

بعد الانتهاء من التحريز، ينبغي نقل الحرز إلى جهة الفحص (معمل الأدلة الرقمية أو الخبير المنتدب)، مع المحافظة على نفس حالة الأختام. يتم عادة استخدام “أمانة العهد” أو مخازن الأحراز في الأقسام ثم إلى النيابة ثم للخبير. يجب أن ترافق الدليل أوراق رسمية (مثل أمر التسليم أو خطاب النيابة للخبير) تبين انتقاله، وأن يوقع المستلم (الخبير) بالاستلام، ويلزم توثيق سلسلة الحيازة. إذا وُجد أي انقطاع أو غياب توثيق لمن سلم ماذا لمن (مثلاً جهاز أرسل للخبير دون محضر استلام منه)، فيمكن الدفع بأن الجهاز ليس هو نفسه الذي فُحص أو أنه تم العبث به.

توثيق مراحل الفحص والنتائج

أثناء جمع الأدلة، خصوصًا إذا كان الأمر يتعلق بطلب بيانات من خادم أو شركة مقدمة خدمة (مثل طلب معلومات من فيسبوك أو شركة اتصالات)، يجب أن يتم ذلك عبر مخاطبات رسمية ويأتي الرد في شكل مستندات رسمية. أيضًا على الخبير توثيق كل خطوة من خطواته في تقريره أو محضر مستقل: متى وأين فتح الحرز، ماذا فعل بالضبط (نسخ القرص مثلًا)، ما الأدوات البرمجية التي استخدمها، وكيف حفظ نتائج الفحص. فالمادة (10) من اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات تلزم بتدوين تفاصيل البيئة التقنية للفحص (نظام التشغيل، البرامج… إلخ) على أي مخرجات. إذا كان التقرير يفتقر لهذه المعلومات، يمكن القول إنه تقرير غير موثّق الخطوات، مما يضعف قيمته.

المحافظة على الأصل دون تغيير

الأصل هو بقاء الدليل الرقمي بحالته. أي أن الهاتف أو الحاسوب المضبوط يجب أن يعود إلى المحكمة كما هو وقت الضبط دون تلف أو تعديل بعدما يتم استخراج الأدلة منه. فقد يتغير الدليل إذا تم تشغيله أو إضافة برامج عليه خلال الفحص. لذا يتعين بعد الفحص إعادة تحريز الجهاز الأصلي وختمه من جديد. يجب أن يسأل المحامي: هل الجهاز الأصلي تم تقديمه للمحكمة كحرز مختوم؟ هل ذكر الخبير أنه أعاده إلى حالته السابقة؟ إن كان الجهاز قد تلف أو ضاع فهذا قد يبطل الدليل المستخرج منه لأن الأصل غير موجود للمضاهاة.

س: ما وسائل الطعن المتاحة في التقارير الفنية؟

ج: التقارير الفنية، رغم ما قد تحمله من قوة إثباتية، ليست معصومة من النقد. للمحامي عدة وسائل للطعن في هذه التقارير، وفيما يلي أبرزها مدعومة بالأمثلة:

الطعن بالغموض أو عدم الوضوح

يجب أن يكون التقرير الفني واضحًا ومفهومًا في نتائجه وتعليلاته. إذا كان التقرير يتضمن مصطلحات غامضة أو استنتاجات غير مفهومة للقاضي العادي، يمكن الدفع بأنه غامض ولا يصلح للاستدلال. أمثلة على ذلك: إذا قال الخبير “تبين وجود برمجيات خبيثة” دون شرح ماهيتها أو علاقتها بالجريمة، فهذا استنتاج ناقص أو استخدام لتعابير تقنية محضة دون ترجمة للمعنى القانوني (كأن يذكر قيمة Hash دون أن يبيّن أن النسخة مطابقة للأصل). يمكن للمحامي في المرافعة الإشارة إلى أن التقرير لم يشرح للقضاء دلالة ما وجد، وبالتالي لا يستطيع القاضي تكوين عقيدة جازمة منه. وقد تطلب المحكمة من الخبير إيضاح ما غمض، وإن لم يفعل فقد يُطرح التقرير جانبًا لعجزه عن إقامة الحجة.

الطعن بمخالفة الضوابط القانونية والفنية

يُعد الطعن بمخالفة الضوابط القانونية والفنية من أهم الطعون التي يمكن استخدامها كدفع شكلي. ويُقصد به الإشارة إلى أن التقرير الفني جاء مخالفًا للاشتراطات القانونية أو الفنية الواجبة، مما يثير الشك في مصداقيته. على سبيل المثال:

- عدم اتباع بعض أو كل الشروط المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية التي تمنح الدليل الرقمي حجيته. فقد يُظهر المحامي أن الخبير لم يدوّن استخدامه لمانع الكتابة أو لم يثبت الهاش، أو أن عملية الضبط تمت دون إذن قضائي، أو لم يُحرر محضر إجراءات لتوثيق التعامل مع الدليل. مثل هذه المخالفات تمنح المحكمة سببًا قويًا لاستبعاد الدليل أو على الأقل لعدم الاطمئنان إليه.

- مخالفة أحكام قانون الإجراءات الجنائية العامة، كعدم وجود شهود على التفتيش أو إجرائه ليلًا دون مقتضى. أي انتهاك إجرائي وقع أثناء جمع الدليل الرقمي سينعكس على سلامة التقرير الذي بُني عليه.

الطعن بتجاوز حدود الندب أو الأمر القضائي

إذا توسع الخبير في فحص أشياء خارج ما طُلب منه، يمكن أن يستغل المحامي ذلك للطعن. مثال: إذن النيابة كان بفحص هاتف المتهم بحثًا عن رسائل الابتزاز فقط، لكن الخبير أورد في تقريره تحليلاً لكافة الصور الشخصية ومحادثات لا علاقة لها بالقضية. هنا يمكن أن يدفع المحامي بأن الخبير تجاوز حدود ندبه، والأدلة التي توصل إليها خارج النطاق لا يصح الاعتداد بها. هذا الدفع يستند على نص اللائحة الذي يقضي بحصر الدليل في نطاق قرار جهة التحقيق. وقد يؤدي ذلك إلى استبعاد تلك الأجزاء من التقرير، وربما التقرير كله إن كانت التجاوزات جوهرية.

الطعن بسبب استخدام أدوات أو طرق غير معتمدة علميًا

يجب أن يستخدم الخبير أدوات موثوقة ومجربة في تحليل الأدلة الرقمية. إذا تبين أنه استخدم برنامجًا غير معروف أو أداة مغمورة قد تنتج قراءات خاطئة، أو أنها أداة غير مناسبة لأداء الوظيفة المطلوبة، فهذا مجال للطعن. على المحامي السؤال: هل الأداة التي ذكرها الخبير لها شهادة اعتماد أو سمعة علمية؟

مثال آخر: إذا قام الخبير بشكل يدوي بفحص بيانات معقدة دون استخدام برامج ملائمة (مما يزيد احتمال الخطأ البشري)، يمكن التشكيك بأنه ربما أغفل أو أخطأ في بعض الأمور. إن أمكن، يستحسن تدعيم هذا الطعن برأي خبير استشاري (موازي) يوضح للمحكمة أن الطريقة المستعملة لا تتوافق ومعايير علوم الأدلة الجنائية الرقمية.

الطعن بتناقض التقرير مع الأدلة الأخرى

إن احتوى التقرير الفني على تناقضات أو تعارض مع مستندات القضية الأخرى، فهو محل طعن. ومن صور التناقض أن يذكر الخبير في إحدى صفحات التقرير أنه لم يجد أي دليل على دخول حساب معيّن، ثم يعود في صفحة أخرى ليقول إنه عثر على تسجيل دخول للحساب نفسه في وقت لاحق.

وقد يظهر التعارض أيضًا عند مقارنة التقرير بالأدلة الأخرى، مثل أن تُشير التحريات إلى أن البريد الإلكتروني المستخدم أُنشئ من دولة معيّنة، بينما يُظهر التقرير الفني أن الإنشاء تم من دولة أخرى، أو أن البريد غير موجود أصلًا. إن مثل هذه التناقضات تثير علامات استفهام حول دقّة التقرير ومصداقيته، وتفتح المجال أمام الدفاع لإثارة الشك المعقول لدى المحكمة بشأن سلامة الدليل الفني.

الطعن بنقصان التقرير وعدم كفايته لإثبات الاتهام

في بعض الأحيان يكون التقرير الفني سليمًا من حيث الشكل، لكنه لا يقطع بشيء جوهري أو يكتنفه الاحتمال. يمكن في هذه الحالة أن يجادل المحامي بأن التقرير في حد ذاته قاصر عن إثبات نسب الجريمة للمتهم بيقين. مثلاً: تقرير فني عن اختراق إلكتروني قد يكشف أن الهجوم صدر من عنوان IP معين، لكنه لا يستطيع الجزم بمن كان وراء الحاسوب. أو تقرير يفيد العثور على محتوى مخالف على جهاز المتهم لكنه لا يثبت أن المتهم هو الذي وضعه أو يعلم به. في هذه الحالات، يستطيع الدفاع أن يبرز أن التقرير مجرد قرينة محتملة ولا يرقى إلى الدليل القاطع، وبالتالي لا يحقق شرط الإدانة. وإذا كان التقرير هو عماد القضية الوحيد، فقد يؤدي هذا المنطق إلى عدم وجود دليل اتهام.

الطعن بغياب الخبير أو عدم مناقشته

للمتهم حق قانوني في مناقشة الخبير، فإذا لم تستجب المحكمة لطلب استدعاء الخبير دون مسوغ، أو إذا تغيّب الخبير رغم طلب حضوره ولم يتسنّ استجوابه في نقاط الطعن، يمكن إثارة دفع بأن عدم مواجهة الخبير أخل بحق الدفاع. وهذا قد يحمل المحكمة على عدم الأخذ بتقريره على سبيل الاحتياط، أو تأجيل الدعوى لحين حضوره. وقد قررت محكمة النقض أن المحكمة ليست ملزمة بإجابة طلب مناقشة الخبير إن وجدت في الأوراق ما يكفي. “لما كان من المقرر أن محكمة الموضوع لا تلتزم بإجابة الدفاع إلى طلب مناقشة الخبير مادامت الواقعة قد وضحت لديها ولم تر هي من جانبها حاجة إلى اتخاذ هذا الإجراء”2 لكنها أيضًا قالت إنه من حق الدفاع الاستيضاح إذا كان التقرير غامضًا. بالتالي هذا الدفع يُثار بحذر، لكن قد يجدي إذا كان التقرير مليئًا بالمسائل التقنية الدقيقة التي تحتاج شرحًا.

س: كيف يستفيد المحامي من القواعد العامة للإجراءات الجنائية إلى جانب قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات في الدفاع عن موكله؟

ج: على الرغم أن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات له قواعده وضوابطه الإجرائية بوصفه قانون خاص، إلا أنه تبقى القواعد العامة للإجراءات الجنائية سارية ويمكن استخدامها في الدفاع. وفيما يلي بعض أهم هذه الدفوع العامة التي تساعد المحامي في قضايا التقنية، مع تكييفها لطبيعة تلك الجرائم:

الدفع ببطلان التفتيش أو الضبط وما تلاه من أدلة

هذا دفع أساسي في أي قضية جنائية، وينطبق بقوة في جرائم التقنية. إذا تم القبض على المتهم أو تفتيش أجهزته دون مسوغ قانوني أو إذن صحيح، يطالب الدفاع باستبعاد كافة الأدلة المتحصلة لأنه بني على باطل. مثلاً: في حالة تفتيش هاتف أو حاسوب دون إذن من النيابة أو في غير الحالات الاستثنائية التي يجيزها القانون فإن أية أدلة رقمية تم استخراجها تصبح باطلة.

كذلك يشمل البطلان حالات التفتيش خارج نطاق الإذن أو بعد انتهاء مدته أو قبل توقيته (التفتيش السابق لأوان الإذن أو اللاحق لانتهائه). يمكن أن يستعين المحامي هنا بنصوص قانون الإجراءات الجنائية، مثل المادتين 91، 92 بشأن وجوب أمر التفتيش المسبب، مقرونة بنص المادة 6 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، ليبين أن الضبط جرى بمخالفة صريحة للقانونين العام والخاص معًا.

الدفع بانتفاء صفة مأمور الضبط وضبط غير المختص

إن قام بجمع الدليل الرقمي شخص ليست له صفة الضبطية القضائية في هذا النوع من الجرائم، يُدفع ببطلان الإجراء. مثلاً: لو قام موظف تقني في شركة إنترنت بجمع بيانات دون أن يكون منتدبًا أو مأذونًا له قضائيًا، أو قام ضابط غير مخوّل (مثلاً ضابط من إدارة أخرى أو من غير الصادر لهم قرار بالضبطية القضائية) بتفتيش جهاز المتهم، فهذا دفع قوي بانعدام صفة القائم بالإجراء.

المادة 5 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات حددت أن منح الضبطية يكون بقرار وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص وفي حدود الجرائم التقنية. فإذا لم يبرز ما يفيد أن الضابط الذي أجرى التفتيش لديه تلك الصفة، يصبح ما قام به خارج اختصاصه القانوني. في القواعد العامة أيضًا، مأموري الضبط القضائي لهم اختصاص نوعي ومكاني محدد.

الدفع بمخالفة إجراءات التوثيق

يرتكز هذا الدفع على مبدأ سلامة سلسلة الأدلة. فإذا أخلّت جهة الضبط أو التحقيق بإجراءات توثيق وحفظ الدليل، كما بيّنا سابقًا، كأن لم تُحرَز الأجهزة المضبوطة بشكل سليم، أو لم يُوثَّق انتقالها إلى الخبير، أو لم تُوقَّع المطبوعات المستخرجة، فإن ذلك يُعد مخالفة للإجراءات تثير احتمال العبث بالدليل أو الشك في سلامته. يستند المحامي هنا إلى مبدأ عام هو وجوب المحافظة على الأدلة وفق الأصول القانونية، ويجوز له الاستشهاد — ولو على سبيل الاستئناس — بنصوص اللائحة التنفيذية التي تُعد جزءًا مكمّلًا للإجراءات.

فعلى سبيل المثال، إذا لم يُوثَّق وقت طباعة الدليل واسم من قام بطباعته، جاز الدفع ببطلان الورقة لعدم اعتمادها رسميًا. كذلك، إذا لم يُثبت في الأوراق من استلم الحرز ومتى سُلِّم للمختبر، جاز الادعاء بوجود قطع في سلسلة الحيازة يثير احتمال التغيير، وبالتالي يبطل الاستدلال بالدليل لخضوعه لشك في سلامة المصدر.

الدفع بتفسير الشك لصالح المتهم

التقنية قد تفتح مجالات واسعة للشكوك: هل المتهم هو الفاعل أم تم توريطه تقنيًا؟ هل الأدلة الرقمية يمكن تزييفها أو نسبها خطأ للمتهم، فإذا كانت الأدلة ظرفية أو غير مباشرة، أو تحتمل أكثر من تفسير (مثال: وجود صور غير قانونية على جهاز المتهم، ربما وضعها شخص آخر لديه إمكانية الوصول للجهاز)، يذكّر المحامي المحكمة بأن معيار الإدانة هو اليقين وليس الشك. هذا دفع ختامي قوي خاصة عند ضعف القرائن الرقمية أو تضاربها.

حق استدعاء الخبير ومناقشته

يقرّ قانون الإجراءات الجنائية (في المواد المتعلقة بالخبرة، بدءًا من المادة 88 وما بعدها) بحق المتهم في طلب مناقشة الخبير. فإذا رأت المحكمة أن الطلب جوهري ومؤثر في سير الدعوى، جاز لها استدعاء الخبير للمناقشة. وقد تُسفر مناقشة الخبير عن توضيحات مهمة أو حتى اعترافات بنقاط ضعف في التقرير، كتصريحه بأنه لم يكن لديه الوقت الكافي لفحص جزء معين، أو أنه اعتمد على فريق معاون دون إشراف مباشر. أما إذا امتنعت المحكمة دون مسوّغ عن إجابة هذا الطلب، فإن ذلك يُعدّ إخلالًا بحق الدفاع، ويجوز التمسك به كسبب للطعن على الحكم لاحقًا عند الاقتضاء.

الدفع بطلب ندب خبير آخر أو لجنة خبراء

بموجب القواعد العامة أيضًا، إذا كان هناك خلاف جدي حول استنتاجات الخبير الأول يستطيع الدفاع طلب ندب خبير آخر أو لجنة ثلاثية لإعادة الفحص. المحكمة غير ملزمة قانونًا بإجابة هذا الطلب إلا إذا وجدت وجاهة قوية (كأن يكون التقرير الأول قاصرًا أو متناقضًا). لكن تقديم هذا الطلب مفيد سواء قُبل أم رُفض: فإن قُبل فقد يأتي بتقرير أنفع، وإن رُفض يمكن التأسيس عليه في الطعن بأن المحكمة حرمت المتهم من دليل فني جديد ربما يُظهر براءته، ولذلك ننصح بأن يقدم ذلك كتابة وفق مذكرة دفاع شارحة لأسباب طلب ندب خبير.

خاتمة

أصبح التعامل مع جرائم تقنية المعلومات جزءًا أصيلًا من عمل المحامي اليومي، إذ تمثّل التقارير الفنية في هذه القضايا الركيزة الأساسية لبناء القناعة القضائية. ومن ثمّ، فإن القيمة الحقيقية للتقرير الفني تكمن في كيفية قراءته وتحليله قانونيًا وواقعيًا، وفي مدى التزام من أعدّه بالضوابط الموضوعية والإجرائية.

ومع ما يمنحه التقرير الفني من وزنٍ في الإثبات، فإن المحكمة لا تُساق بالنتائج المجردة، ولكن تطمئن فقط إلى ما يثبت منها ويستقيم دليلًا يقينيًا. وهنا يتجلى دور المحامي في تحويل كل تفصيلة فنية إلى حجة قانونية، وكل ثغرة إجرائية إلى دفع منتج، وكل شك موضوعي إلى قرينة لصالح موكله.

ولأن الخبرة الفنية مهما بدت قاطعة تظل رأيًا فنيًا يخضع للتقدير القضائي، فإن الدفاع الفعّال لا يكتفي بتتبّع النتيجة، بل يعود خطوة إلى الوراء ليفحص المنهج والإجراءات التي سلكها الخبير.

وختامًا، فإن طبيعة الوسائط الرقمية، واحتمالات الوصول غير المصرّح به، وتعدد المستخدمين للأجهزة، وتحوّلات الشبكات الإلكترونية كلها عوامل تفتح أبوابًا معقولة للشك. وعلى المحامي أن يوظّف هذه الاحتمالات بذكاء قانوني لا بإغراقٍ تقني، ليقدّمها للقاضي في صورة قانونية واضحة ومفهومة.

1 محكمة النقض، جلسة 23-10-1990، الطعن رقم 46452 لسنة 59 ق – مكتب فني 41 – ج 1 – ق 163- ص 934

2 محكمة النقض، جلسة 11-4-1991، الطعن رقم 366 لسنة 60 ق – مكتب فني 42 – ج 1 – ق 92- ص 628.